Entrevista con Roberto Rossellini Adriano Aprá y Maurizio Ponzi

Traducción Inés BértoloTexto © Marsilio editori

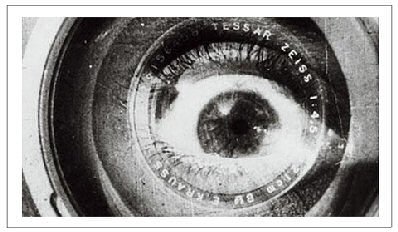

Fotografía Filmoteca española

Minerva recupera algunos fragmentos relevantes de una extensa entrevista que Roberto Rossellini concedió a Adriano Aprà y Maurizio Ponzi para la revista Filmcritica en 1965, dos años después de que el cineasta rodara su última película para el cine y se volcara en las producciones para televisión. En la entrevista, Rossellini repasa algunas de las claves de su visión Pedagógica del trabajo creativo.

Lo más humano que existe es el saber,

no hay cosa más humana,

y nosotros ya no sabemos nada.

Creo que éste es un hecho fundamental

en nuestra vida.

RR

Usted propugna que el artista asuma una actitud realista.

Claro, deber tener conciencia del mundo en el que vive. En mi opinión, el artista desempeña una función muy precisa en este mundo: clarificar las cosas. Mientras la cultura se redujo a unos pocos saberes, aunque fueran inmensos –el pensamiento griego, la historia y la mitología grecorromanas y la Biblia–, los artistas se entregaron en cuerpo y alma, la vivificaron y la hicieron comprensible para todos, porque ésa era su civilización, era la civilización. Dígame si en el arte moderno puede encontrar algún intento de participación profunda comparable, por ejemplo, en relación con el automóvil que utilizamos todos los días.

En el movimiento artístico actual no existen en absoluto proyectos semejantes, y esto es lo que me ha hecho alejarme de ese mundo para después regresar y proponer un tipo de planteamientos completamente distintos. Los cambios deben ser profundos. En una época como la nuestra hay hechos que forman parte de la esfera biológica, fisiológica y demográfica. Los hombres han tardado mil millones de años en llegar a ser tres mil millones. En el 2000, dentro de treinta y cinco años, seremos ya seis mil millones si continuamos con este ritmo de crecimiento. Estos son datos concretos extraordinarios. El resto, ¿qué valor tiene?

Los hombres deben ser capaces de afrontar este hecho, que es el resultado de sus conquistas en los campos de la medicina, la alimentación y las disciplinas científicas y técnicas; el bienestar nos ha conducido a esta situación, la esperanza de vida ha pasado de veintisiete años a una media de sesenta y seis o sesenta y siete. Antes el mundo estaba habitado por jovencitos, Alejandro Magno era un chaval al que hoy le daríamos unas palmaditas en la espalda. El aumento de la esperanza de vida ha generado un mundo de ancianos. Estos son los hechos; si uno los comprende, si toma conciencia de ellos, por fuerza surgen emociones artísticas eficaces y capaces de sensibilizar a la gente sobre estos grandes problemas.

Si no ponemos remedio a estas situaciones –si nos limitamos a lamentarnos pero no buscamos solución–, dentro de muy pocos años habrá hordas de hombres que acudirán como langostas en busca de alimento, porque tendremos más comida que ellos, o bien seremos nosotros los que los matemos a ellos cuando nos quiten el pan de la boca. Bueno, estas no son perspectivas humanas, de homo sapiens, ya que mal que bien pertenecemos a la especie del homo sapiens. Habrá que ver si somos capaces de ser «sapientes» o no. Intentémoslo, al menos; estaría bien.

¿Cuál es su posición actual respecto al cine?

No me interesa el cine en sí. No se puede avanzar mediante insinuaciones. Hay cosas demasiado urgentes en la vida como para que las insinuaciones resulten de utilidad. Ahora se necesitan discursos explícitos. Hay que tener el valor de admitir que, desde hace cien años, el arte ha consistido casi exclusivamente en una serie de lamentos. La consideración de un artista ha dependido de la intensidad de sus quejas, a las que luego se calificaba de denuncias, cuando lo cierto es que no son más que lamentaciones, porque si fueran denuncias…

Las denuncias se hacen de otra manera, requieren cierta agresividad. Cuando uno se da cuenta de que algo no marcha, tiene que estar dispuesto a rebelarse y arreglar las cosas. En cambio, lo que vemos es una queja eterna, una crítica eterna de lo que no marcha bien, cuando lo cierto es que no todo anda mal, hay cosas que van mal y muchas otras que van bien; y el principal motivo de que algunas cosas no funcionen es la propia incapacidad de los hombres para adaptarse a la vida que ellos mismos han creado, esa es la verdad.

La auténtica alienación, en su sentido etimológico –de alien, forastero–, se produce cuando el hombre se convierte en extranjero de su propia vida. Por desgracia, hoy la vida se ha vuelto muy compleja y su comprensión requiere esforzarse, aplicarse y estudiar, que es exactamente lo contrario de lo que se está haciendo: el mundo está cada vez más en manos de oportunistas, de modo que se vive exclusivamente de sensaciones y sentimientos, y es entonces cuando vienen los lamentos.

Me parece bien que la gente se queje, pero como contrapunto debería haber mucha gente que no lo hiciera. No creo que la queja, entendida como sentimiento básicamente irracional, resulte eficaz cuando de lo que se trata es de luchar por cosas extremadamente concretas. Las cosas concretas de nuestra vida ocurren cada dos por tres. Las ignoramos porque nunca nos paramos a estudiar esos problemas.

[…]

¿De qué sirve denunciar? De bien poco. Mejor dicho, sirve si uno tiene una filosofía concreta y quiere realizar una acción determinada. Si uno pretende realizar una operación útil, debe tomar en consideración todos los elementos del problema, es decir, tanto los aspectos negativos como los positivos. Hay que volver a Julio Verne para encontrar las dimensiones positivas.

Ese gran giro que es la Revolución Industrial, esa completa renovación, con todo lo que ha comportado, con sus injusticias sociales y todo lo que se quiera, con todos esos aspectos que tanto se han denunciado, se produce en el momento en que el hombre desarrolla la ciencia a través de recursos técnicos que nunca antes se habían imaginado. Este es el verdadero gran descubrimiento. El hombre era un esclavo: siempre había sido la principal fuente de energía motriz, con la ligera ayuda primero de los animales y después de los molinos de viento y de agua.

Cuando, en determinado momento, se inventa la fuerza motriz, la máquina de vapor, la energía eléctrica, supone una conquista extraordinaria, ¿no es así? Se trata de un factor completamente nuevo que se introduce en la vida del hombre e incrementa sus posibilidades. Miles de poetas han cantado, mejor o peor, el descubrimiento del fuego por Prometeo, miles de pintores lo han ilustrado, miles de escultores lo han representado, y aquello era sólo el inicio. Dígame, en cambio, quién ha dicho nada sobre estas otras grandes cosas.

Este hecho excepcional, haber arrebatado algo a la naturaleza y haberlo sometido hasta convertirlo en una herramienta, resulta extraordinario y extraordinariamente emocionante. Hay una enorme desproporción entre este acontecimiento y las quejas por la forma en que la energía ha propiciado la posibilidad de construir las fábricas, que han aportado máquinas que pueden crear artículos inútiles, o más o menos útiles para el hombre, y el hombre en cierto sentido se ha sometido a estas cosas…

Claro que hay razones para lamentarse, es lógico. Pero que sólo haya motivos de queja, esto es lo que no consigo entender. Lo más humano que existe es el saber, no hay cosa más humana, y nosotros ya no sabemos nada. Creo que éste es un hecho fundamental en nuestra vida.

¿Hasta qué punto resulta importante en este planteamiento su retorno a la historia?

¿Por qué vivimos hoy instalados en la queja? Vivimos instalados en la queja porque nos hemos olvidado de todo lo que existió antes. Para reorganizarlo todo, hay que reordenar también la historia. Incluso en La edad del hierro la historia desempeña un papel importante.

Sin embargo, recurre a la historia más desde el punto de vista del presente que desde una perspectiva historiográfica.

Mire, la historia se ha escrito, incluso cuando se ha hecho de buena fe, para educar. Educar es una palabra que puede ser bellísima y también puede ser horrible. Etimológicamente «educare» procede de «ducere», es decir, de «conducir»: agarras a alguien por el cuello y lo llevas a donde te parezca. Muchos de nuestros textos de historia están hechos de esta manera.

Cuando, por ejemplo, en determinado momento, se necesitaba consolidar la monarquía, todo se organizaba en virtud de ese objetivo. La propaganda no es en absoluto una invención de nuestro siglo. Tomando en consideración todos estos elementos, hoy sería perfectamente posible intentar reescribir ciertas partes de la historia de un modo mucho más cercano a la verdad.

Mommsen escribió sus libros de historia, que son auténticos pozos de sabiduría, para demostrar que los únicos arios de Europa eran los alemanes. En un momento dado, aparece alguien con una idea que puede parecer original, que incluso es original, y todos se tiran encima de él como abejas sobre un panal. Y el resultado es que se convierte en un desbarajuste, una falsificación que da pie a los errores a los que hemos llegado. Así pues, la visión y revisión de la historia tiene una enorme importancia.

¿Qué debemos tratar de reencontrar en la historia? Al hombre, y al hombre más humilde. ¿Por qué nos importa tanto el hombre excepcional? A mí el mito del superhombre no me conmueve mucho. ¡Viva Italia! es un documental que pretende reconstruir lo ocurrido; contiene datos de gran precisión, existe un diario escrito por Bandi, que acompañaba a Garibaldi y no era un poeta, en el que lo registró todo; con sólo leerlo se entiende quién era Garibaldi. No hay nada inventado.

En este diario se describe, por ejemplo, el momento en que Garibaldi esperaba la llegada de los generales borbónicos para tratar sobre la rendición de Palermo. Cuando llegaron a su habitación, Garibaldi estaba pelando una naranja, a continuación la dividió y les dio un gajo a cada uno. El relato procede de alguien que estaba allí. No hace falta darle más vueltas. Lo único que aparece en el diario de Bandi acerca del encuentro con Mazzini es lo que se dijo fuera de esa habitación. De lo que se dijo dentro no se sabe nada, nadie lo registró.

Sin embargo, no resulta difícil reconstruirlo, basta con leer las cartas que Mazzini le escribió a aquella amiga suya en Inglaterra. En este sentido, Vanina Vanini es una película más cercana a ¡Viva Italia! que a los elementos puramente stendhalianos. Cuando se rodó ya había tenido lugar cierto hecho crítico, por así decirlo. Por eso la película no es exactamente como la novela. Recogí elementos de una gran cantidad de obras: Les promenades dans Rome, De l’amour, Napoli Roma Firenze... Tomé cosas un poco de todas partes, hice acopio de todos los elementos que pude y los compuse para realizar precisamente un trabajo de investigación histórica.

Yo soy romano, así que me sentía cercano a un personaje que se movía en una época en la que se estaba gestando el romanticismo, esa chica pesada a la que bastaba con que le dieran la mano para que se desmayara… El personaje de Stendhal es de un cinismo extraordinario; se trata de una noble romana que no cree absolutamente en nada, se limita a satisfacer sus instintos; he ahí el cambio, creo que sustancial, del personaje. Con otra actriz se hubiera hecho otro personaje.

En el Congreso de Viena, éste es un hecho realmente importante, entre otras muchas cosas se decretó la prohibición de llevar pantalones largos, porque el pantalón no sólo tenía que ver con las costumbres sino que los sans-culotte se habían convertido en un movimiento revolucionario…

Cuando los hombres son capaces de estos disparates maliciosos, bueno, no se puede hacer caso omiso, hay que decirlo. Parece increíble, pero estos son los hechos sobre los que se puede arraigar la humanidad. Son pequeñas cosas que le conmueven a uno profundamente, mucho más que cualquier teorización, ¿no?

Hace falta decir cosas que cualquiera podría entender inmediatamente. Aunque sin duda es preciso hacer alguna matización. La popularidad también se puede alcanzar si uno se limita a adaptarse a la moda, aunque de lo que se trata es más bien de plantar una semilla para alcanzar la popularidad, la semilla de la que germinarán discursos que podrán llegar a ser populares.

Hablemos ahora de La edad de hierro. ¿Cómo nació?

No se puede decir que La edad de hierro haya nacido; lo que nació fue la exigencia de hacer cosas diferentes. Es lo que dije en la librería Einaudi. En cierto momento me sentí… como inútil. Creo que este es el defecto de todo el arte moderno. Es un arte hecho de lamentaciones, de gimoteos, que nunca se hace cargo realmente de los problemas que existen.

Me parece evidente que la raíz de este lamento es un «desconocimiento» del mundo. La verdad es que nos quejamos porque nos enfrentamos a un mundo cuya arquitectura desconocemos, este es el problema fundamental. Así que en un momento dado me planteé la necesidad de contar con un perfil, un horizonte lo más preciso posible, de la realidad que nos rodea. Sólo así se pueden trazar las coordenadas que nos permitan conocer nuestra ubicación en el tiempo y en el espacio.

Sin puntos de referencia es imposible construir ninguna figura geométrica y, por lo tanto, no se puede configurar ningún espacio. Por esta razón, hace poco he empezado a estudiar, a investigar, a comprender las cosas que existen. Todos sabemos que existen automóviles, pero un automóvil no es sólo un vehículo que se compra a crédito y luego circula por las carreteras, posee un significado adicional. A partir de esta investigación, he comenzado a descubrir elementos que no son sólo divertidos e interesantes, sino que pueden también convertirse en importantes estímulos artísticos.

Lo que he intentado ha sido transmitir a los demás esta necesidad cultural, esta experiencia didáctica y educativa que me ha permitido dar con nuevas fuentes de inspiración. Cuando uno adquiere consciencia de las cosas, entonces todo puede tener un desarrollo diferente. En el fondo, el arte siempre ha tenido una misión tanto sinóptica como divulgativa. ¿Qué divulga y que resume el arte de hoy? Sin duda expresa ciertos malestares, un estado de no felicidad, de no comprensión, pero poco más ¿no?

No creo que los problemas, los genuinos problemas humanos, sean problemas de incomunicación o de otras cosas igualmente sutiles… Estos problemas son propios de la psiquiatría más que del hombre, son casos límite, de esos que despiertan la atención de los diletantes, digamos las cosas como son. El hombre descubre la energía artificial, la energía eléctrica, descubre la máquina de vapor, la termodinámica, etc. Sin duda es una conquista inmensa: hoy el hombre viaja en vehículos movidos por esa energía, surca el espacio, va de un continente a otro, vuela en aviones, enciende la luz de su casa apretando un interruptor… Es un logro absolutamente asombroso, es una conquista del hombre sobre la naturaleza.

Pero, dígame usted, ¿a quién ha emocionado? ¿Qué artistas se han parado a pensar en este hecho, tan asombroso al menos como la conquista del fuego y tal vez más importante? Nos ha dejado indiferentes o, mejor dicho, nos ha llevado a comenzar a lamentarnos. Pero si no se toma conciencia de estos asuntos resulta imposible percibir el sentido del mundo en el que vivimos y de las nuevas metas que posibilita. Sobre todo, hay que intentar embridar esta cultura y guiarla hacia objetivos que debemos establecer de un modo lo suficientemente preciso y claro.

En cambio, extrañamente, en el momento en el que se desarrollan la ciencia y la técnica –y cuando hablo de ciencia y técnica me refiero a su sentido más auténtico y profundo, es decir, a su carácter de conocimiento, de plena afirmación de las vibraciones humanas–, el arte se abandona al fantaseo, lo que resulta perfectamente irracional. Al tiempo que surge un mundo racional, el arte se decanta por la quimera, por una ilusión encerrada en sí misma que termina por convertirse en lamento, es decir, en una limitación incluso de la propia fantasía.

¿Por qué la edad del hierro? Porque nuestra era histórica es la edad del hierro. Realmente se trataba de una de las primeras cosas que había que abordar. Si hay que comenzar por escribir el alfabeto, primero hay que establecer cuáles son las vocales. En eso consiste La edad de hierro, un primer intento por establecer cuáles son las vocales. Son programas que habría que desarrollar con metodologías lo más rigurosas posibles, a fin de que tengan eficacia pedagógica, valor educativo.

He establecido una especie de esquema que responde, en realidad, al itinerario de mis descubrimientos. Pero del mismo modo que este itinerario me ha servido a mí para ordenar una parte de mis ideas, tal vez pueda resultar de utilidad para otras personas. Éste es el sistema pedagógico que empleo. No trato de pensar de modo abstracto desde el exterior. No, lo que hago es repetir las experiencias por las que he pasado.

Se trata, pues, de un esquema verificado y corregido por el contacto con la realidad.

Sí. Otro grave error de nuestra época es eso de querer resumirlo todo: no se resume nada, no se puede resumir. Uno puede encontrar la forma de decir de modo claro y fácilmente comprensible cosas que podrían incluso resultar abstrusas, pero con los resúmenes, con los digest, no se llega a nada. Realmente, la forma en que se entiende la labor divulgativa en el mundo moderno constituye un atentado a la divulgación. Más bien consiste en una pátina superficial de conocimiento, un mero atisbar desde lejos las cosas para luego insertarlas en teorías que se quedan en meras teorías, que no se corresponden con ninguna realidad histórica.

Se encuentra un modo atractivo de expresar una teoría y así se comercializa un proyecto que debería tener una finalidad muy distinta. ¿Cuál ha sido una de las tareas a las que mayores esfuerzos ha dedicado el hombre? Someter al hombre. Los intentos de someter al hombre son infinitos: se ha recurrido a la magia, a la elocuencia, a la retórica, a la historia… Se ha intentado de todo para que el hombre se sometiera al hombre, de tal manera, además, que esa esclavitud se pareciera lo más posible a un acto voluntario, que al fin y al cabo es lo que menos esfuerzo requiere.

La mejor forma de tener un esclavo es conseguir convencerle de que es hermoso y libre y de que cumple una tarea necesaria y buena. Es lo que, en términos modernos, se llamaría una forma de condicionamiento. En la época moderna este proceso se ha racionalizado, se ha vuelto científico.

En este contexto, el arte debería aspirar a liberar del condicionamiento…

Claro, esa debería ser la gran misión del arte. Pero el arte siempre ha tenido también la finalidad opuesta. ¿Acaso Virgilio no fue un propagandista del Imperio Romano?

El propósito manifiesto de toda su obra es la exaltación de un determinado mundo. Es un hecho que me parece absolutamente evidente. Por supuesto, Virgilio era además un extraordinario poeta que indudablemente actuaba de buena fe: admiraba sinceramente aquella cultura, así que se veía empujado a dirigir todas las cosas hacia ella.

Creo que hoy, que podemos pensar en términos más científicos y se ha producido una cierta evolución del espíritu democrático, habría que abrir mucho más el abanico de las elecciones, pero es preciso que sean auténticas elecciones, no meras falsificaciones, es decir, hay que ofrecer la posibilidad de elegir sobre la base de un conocimiento verdadero de las cosas. Sin embargo, hoy las elecciones se basan siempre en eslóganes y en verdades estereotipadas.